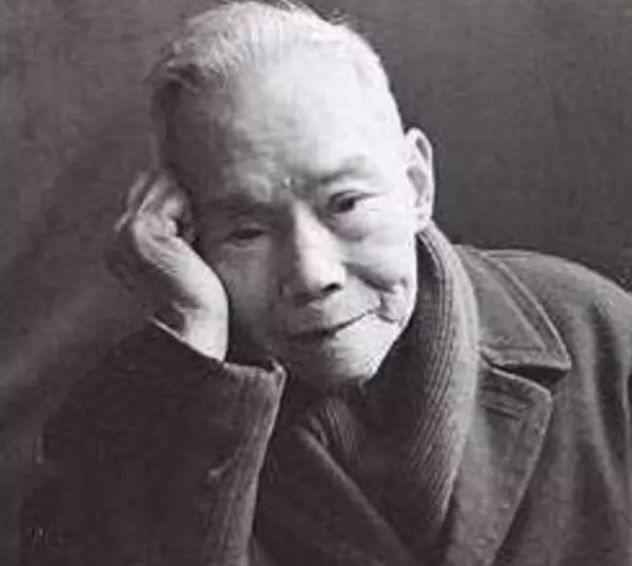

他是革命先驱,与李大钊同时遇难的唯一一位女性张挹兰的胞弟;他是鲁迅先生的“经纪人”,与鲁迅交情匪浅,在鲁迅日记中114处被提到;他是美国大作家马克·吐温作品“在我国的最大译家”,其中著名的《竞选州长》曾多年被选入中学语文教材;上世纪五十年代,他与大翻译家曹靖华、傅雷、汝龙齐名,经历了各个历史阶段的人间悲剧,依然刚直不阿,顽强地独自支撑,借助放大镜辛勤笔耕不辍进行翻译,直到92岁病逝。

他就是被誉为“开启世界文化之窗”的醴籍翻译家——张友松。

姐姐的牺牲,与文学的开始

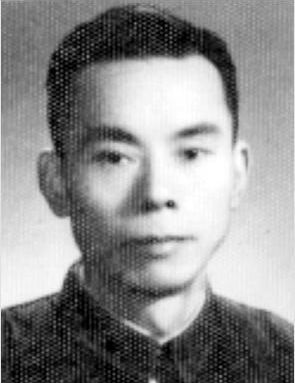

1903年11月12日,张友松生于醴陵西乡三石塘。因自幼家境贫寒,他12岁便跟随大姐张挹兰在北京半工半读求学,1922年考入北京大学,课余翻译英文小说。北京不仅为姐弟俩提供了宝贵的学习机会,更让他们接触到了先进的思想和理念。在这里,张挹兰遇到了李大钊,在李大钊的引领下,张挹兰逐渐改变了教育救国的思想,开始积极投身于反帝、反封建、反军阀的革命斗争之中。

(右一为张挹兰)

受大姐影响,张友松在北京读书期间,先后参加过五四运动和五卅运动,除李大钊外,他还与邹韬奋、冯雪峰、柔石、邓颖超等人有过许多接触。1925年,张友松的第一篇译作《安徒生评传》发表在当时的《小说月报》上,为他敲开了文学世界的大门。

然而,时代的洪流是无情的。1927年3月20日,张挹兰因叛徒出卖被捕入狱。面对敌人的严刑拷打和威逼利诱,她始终坚贞不屈,没有透露任何革命机密。1927年4月28日,张挹兰与李大钊等革命志士一起英勇就义。大姐张挹兰牺牲后,张友松的家庭负担一下变得更重,无法继续留在北大念书了,他开始自谋生路。

为鲁迅“打官司”的年轻人

由于求学期间发表不少译作,张友松深受当时文坛领军人物鲁迅的器重。张友松从北大辍学不久,鲁迅推荐他去上海北新书局当编辑。

张友松是个耿直的人,当他发现书局长期拖欠鲁迅的稿费时,他毅然站在鲁迅一边,同老板李小峰彻底闹翻。为此,张友松一边帮鲁迅找律师打官司追回欠账,又在鲁迅的支持下,创办自己的春潮书局,出版鲁迅等人的著作并翻译出版沙俄时代作家屠格涅夫和契诃夫等人的作品。

据考证,《鲁迅日记》中114处提到张友松。其中,仅1929年便有89处,主要记载张友松帮他打官司的事情,也包括当时文坛故友的一些往来。鲁迅那时的经济收入主要来自版税。北新书局一再拖欠版税,让鲁迅的生活受到很大影响。海婴出生前一月,鲁迅在日记中写道:“友松、家斌来,晚托其访杨律师,委以向北新书局索取版税之权,并付公费二百。”

日记记载,周海婴出生刚第五天,鲁迅就带张友松去当时的福民医院看望许广平和海婴,张友松“赠毛线一包”,并送鲁迅“仙果牌烟卷四合”。日记还记载,张友松结婚的前一天下午,鲁迅同他的三弟周建人一道上街,亲自“买铝制什器八件”,托人次日送去张家“贺其结婚”。可见,张友松当年同鲁迅的关系确实非同一般。

由于缺乏经商和管理经验,春潮书局最终在1930年倒闭。而后,张友松相继在青岛、济南、衡阳、长沙、醴陵和重庆等地做过近10年的中学教员,并在抗战期间在重庆创办过晨光书局。

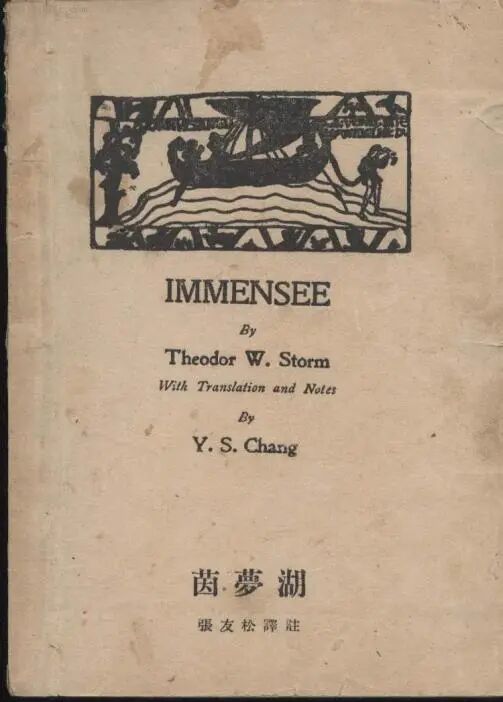

(茵梦湖 张友松译)

至此,张友松已翻译出版了契诃夫的《三年》《爱》《决斗》和《契诃夫短篇小说集》、屠格涅夫的《春潮》和《薄命女》、普列弗的《曼侬》、显克微支的《地中海滨》、吉卜林的《如此如此》、霍桑的《野客心》、高尔基的《二十六男与一女》,以及英汉对照的德国斯托谟的《茵梦湖》和《欧美小说选》等。

鲜为人知的马克·吐温翻译专业户

1951年,年近半百的张友松受邀参与英文刊物《中国建设》的编译、采访和组稿工作,但极度喜爱翻译的他认为编辑工作太过繁琐,便辞去了这个“铁饭碗”,做起了人民文学社的特约编译员。然而,命运的考验接踵而至。在后来的政治运动中,他被打成右派,遭受批判,生活陷入困境。

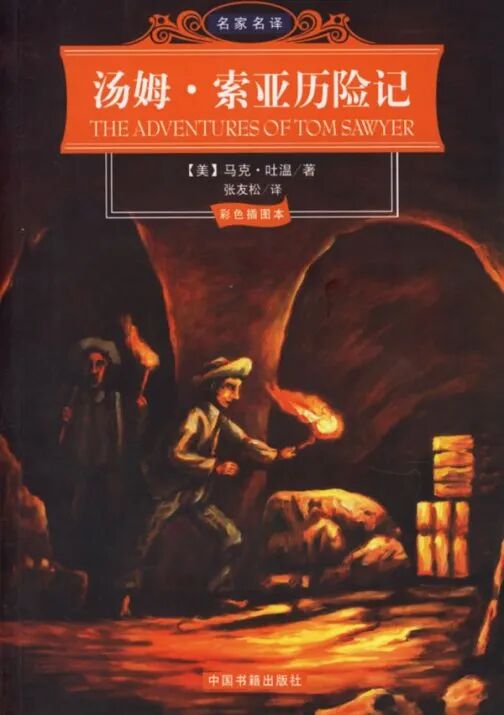

在那些无人问津的寂寞日子里,支撑张友松的只有翻译。张友松凭借着惊人的毅力和执着,翻译了《马克·吐温中短篇小说选》《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》《王子与贫儿》《密西西比河上》《镀金时代》《傻瓜威尔逊》和《赤道环游记》等马克·吐温的全部小说。后来又翻译出版了屠格涅夫的短篇小说集《世外桃源》、美国黑人作家基伦斯的《扬布拉德一家》、史蒂文森的《荒岛探宝记》,还与人合译了《马克·吐温传奇》一书。10卷本中文版《马克·吐温选集》后来也在台湾出版发行,受到海内外读者的喜爱。

(汤姆·索亚历险记 张友松译)

1984年,81岁的张友松与老伴离开北京,迁居成都,由小女儿照顾。在他的小房间里,书桌像一座小山,堆满了各种报纸、样书、信件以及大大小小的各色药瓶、衣物和其他杂物。而他的大量译著,就是在这样的环境中完成的。1995年,张友松病逝于成都杜甫草堂西侧一间阴暗陋室,这位时年92岁的白发独眼老人,终于放下了手中的放大镜与译笔,结束了他长达六十多年的翻译生涯。

张友松的一生跌宕起伏,历经悲欢,但他却从未放弃翻译,以乐观豁达的态度、坚定顽强的毅力坚持自己的热爱,为翻译外国文学做出了巨大贡献,被誉为“开启世界文化之窗”的翻译家。

来源:醴陵市融媒体中心

编辑:夏雨琴

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646955/62/15463987.html