11月21日,备受关注的2025年两院院士增选结果揭晓,共有144人当选。其中,祖籍醴陵市沈潭镇的植物学家、北京大学教授瞿礼嘉榜上有名,当选中国科学院院士(生命科学和医学学部)。值得一提的是,2019年11月,祖籍醴陵市沈潭镇的北京科技大学教授、博士生导师张跃同样被增选为中科院院士。

一个面积约54平方公里,人口不足3万的湘赣边陲小镇,六年内竟走出了两位中国科学界的顶尖人才!从这里出发,还诞生了开国少将刘文学、外交史学家刘彦、土木专家刘旋天、“国际杰出稻农”瞿永寿等一大批杰出人物。沈潭这座看似平凡的小镇,究竟蕴藏着怎样的“成功密码”?

忠勇报国的精神底色

沈潭镇地处醴陵东南部,湘赣两省交界之地。相传为龙神安居之处,昔人曾精制石桌、石椅沉潭祀之,故名沉潭,后讳“沉”改为“沈”,以“沈潭”命名。

“湖南有苏维埃之组织,实由醴陵开始”,而沈潭镇则是醴陵最早建立农村党支部的地方。当年毛泽东湖南考察农民运动,进入醴陵的第一站便是沈潭的新竹坡。这里是革命的摇篮,也是英雄的故乡。受红色基因影响,在烽火连天的岁月里,无数沈潭儿女怀揣着“精忠报国”的信念,投身革命洪流。据记载,仅在抗战期间牺牲的烈士就多达300余人。

如今,在沈潭镇美田桥村的会真山上,坐落着由群众自发修建的湘赣边区革命烈士纪念园。这里长眠着为革命事业英勇牺牲的英烈,他们的故事是沈潭人代代相传的英雄赞歌。在三星里村的“热血人文”陈列展厅,全方位介绍当地红色历史和革命人物。早在1951年,中央南方访问团就授予三星里村“革命老苏区”光荣称号,核定烈士57人,是醴陵市革命烈士最多的一个村。

这片被鲜血浸染的红色土地,赋予了沈潭人忠诚、担当、坚韧不拔、甘于奉献的精神气质,这种为理想信念不畏艰难、勇于牺牲的革命精神,与科学家们为追求真理而献身科学的品格,在精神内核上是高度契合的。正是这种“红色”之魂,铸就了沈潭人坚毅的风骨,让他们在任何领域,都能展现出超乎常人的毅力和定力。

“学好样”的传世家风

“万般皆下品,惟有读书高。”这句古训在沈潭并非一句空话,而是融入了血液、代代相传的文化信仰。醴陵自古就是“楚习”与“吴风”的交汇地,形成了独特的地域文化。而沈潭更是将这种崇文重教的传统发扬到了极致。

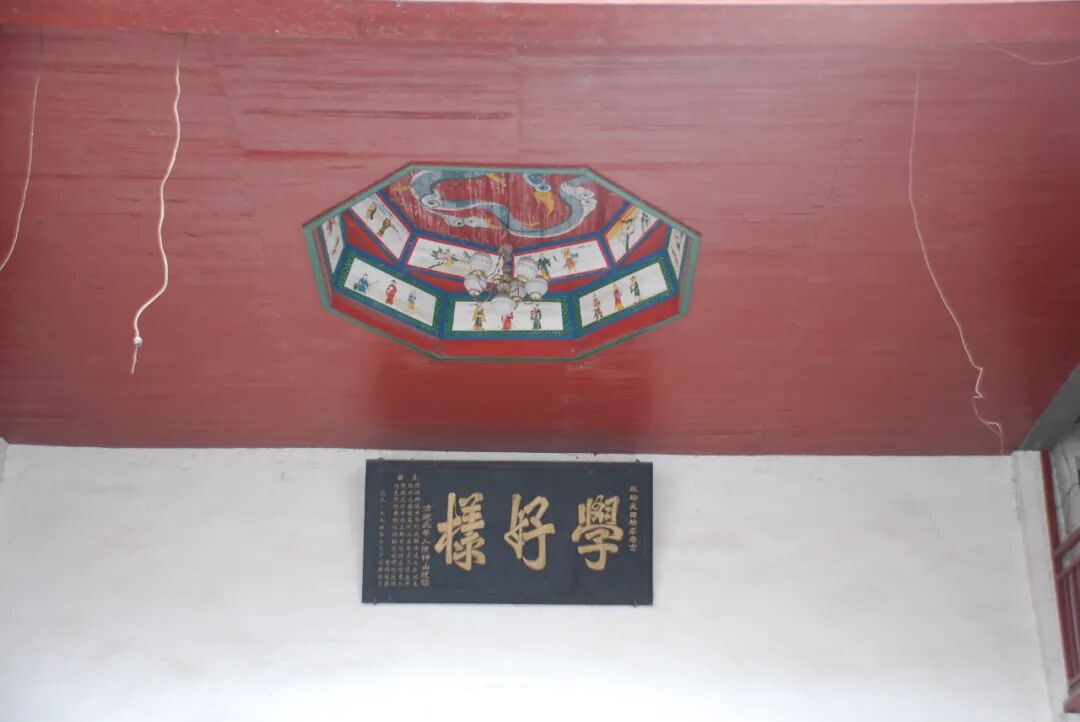

在沈潭镇美田桥村,一座古老的万寿宫静静矗立。宫内戏台上,一块道光年间留下的牌匾尤为引人注目,上面遒劲地刻着三个大字——学好样。每逢庙会节庆,乡亲们总要抬着“学好样”匾牌在老街上游行,教化乡民。千百年来,美田桥人秉承先人的告诫,把“学好样”不断发扬光大,形成一种世俗的教化理念。“学好样”也成为数百年来美田桥乃至整个沈潭镇为人处世、治学兴家的“精神图腾”。“学好样”学的是戏文里的忠孝节义,学的是身边的先辈楷模,学的是书中“修身齐家治国平天下”的道理。

这种精神在美田桥村的“荣甲祠堂”同样得到体现。这座绵延500米长的刘氏宗祠不追求奢华排场,而是将“崇文尚德”刻进门楣。祠堂曾立下规矩:只要愿意读书、能够读书,便可获得公费支持。

在“学好样”精神的感召和“耕读传家”风尚的滋养下,沈潭镇一直保持着良好的民风和家风,贤良辈出,近现代走出了百余位学者教授:为解放事业立下赫赫战功的开国少将刘文学,中国第一代外交史学家刘彦,中国著名土木专家、为奠定湖南大学土木工程学科的刘旋天,被国际水稻研究所授予“国际杰出稻农”荣誉称号、全国劳动模范的瞿永寿,中国民主革命家,原黄埔军校政治教官刘侃元……每一位学者都在各自的领域做出了卓越贡献,也照亮了小镇的荣耀之路。

近些年,沈潭镇美田桥村又创建了“家风馆”,参观者络绎不绝。2025年4月,美田桥家风馆入选“湖湘好家风好家教打卡地图”,成为弘扬湖湘家风文化的重要阵地。

生生不息的人文力量

如果说红色基因是骨骼,优良家风是血肉,那么深厚的人文底蕴便是沈潭镇生生不息的灵魂。

这里有湘赣“会馆文化”的万寿宫,有传承千年的皮影戏和神秘的傩文化,有“群仙赋高会,上古论天真”的会真山……丰富的历史文化遗产与秀美的自然风光交相辉映,共同涵养了这片土地独特的气质。

更重要的是,这里的人们始终将教育摆在至高无上的位置。从祠堂的公费助学,到新时代的美丽乡村书声琅琅;从家风馆里的谆谆教诲,到“幸福屋场”里的道德讲堂,崇文重教、向善向上的风气蔚然成风。

两位从沈潭走出的院士,均是中国科研领域的领军人物。瞿礼嘉长期致力于被子植物有性生殖过程中植物育性调控和杂交障碍形成的分子机制研究,张跃则长期从事低维半导体材料及其服役行为的研究。据了解,瞿礼嘉教授祖籍沈潭镇鳌仙村,其父亲早年外出求学,后长期在江西宜春工作,瞿礼嘉亦随父亲在外成长。尽管如此,他始终不忘这份深厚的故土亲情,据其在醴叔父介绍,瞿礼嘉经常问起家乡近况,时刻关注醴陵的发展。张跃教授祖籍沈潭镇柞市村,他的成长与醴陵有着不可分割的缘分,小时候曾与爷爷奶奶、外公外婆在醴陵生活了很长一段时间,虽然年少离家外出求学,但他经常回醴陵看看。

今天,当我们再次审视沈潭,我们看到的已远不止是走出两位院士的荣耀,更是一种精神的回响、文明的接力、向上的力量。“苔花如米小,也学牡丹开。”我们有理由相信,这股由红色基因、千年家风和人文底蕴交织而成的力量,将继续在这片热土上奔涌、传承。它会滋养出更多像瞿礼嘉、张跃一样优秀的人才,也会激励每一个从这里走出的平凡人,在各自的人生道路上,活出不凡的模样。

这,就是沈潭。这,或许就是答案。

来源:醴陵市融媒体中心

编辑:夏雨琴

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646955/60/15459508.html