广袤中国究竟有多大?大到山河壮丽,一眼万年;大到风物各异,百里不同天;大到心心念念的故乡,终成未曾去过的远方……

对于杨青而言,“醴陵”,便是这样一个故乡。

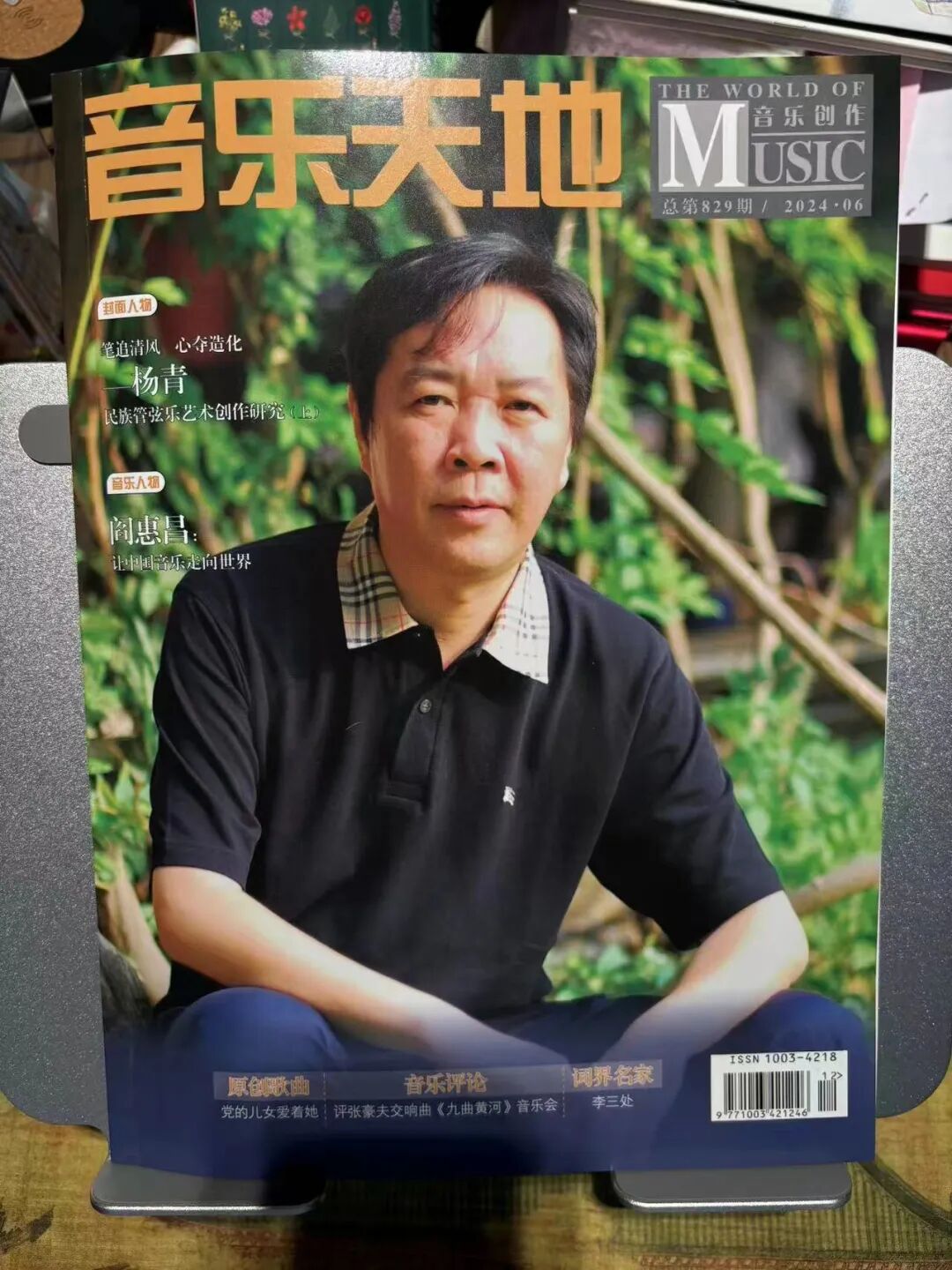

这位在中国音乐界声名卓著的音乐家、作曲家、首都师范大学音乐学院的首任院长,明明履历表上的“籍贯”一栏清晰地印着“湖南醴陵”。然而,从出生至今七十余载光阴,他的人生轨迹划过衡阳、上海、北京,却唯独绕开了这片理论上的“根”。

从未被双脚丈量,却早已融在血脉。八千里外云和月,藏在长辈交谈中一句偶然飘过的方言,音调奇特,却无端亲切;躲在父亲手中常年摩挲的瓷杯,釉色温润,仿佛蕴含故土的体温。

一个从未归去的人,如何谈论故乡?一段被时空阻隔的乡愁,怎样在一个艺术家的音符里,奏出回响?当弦音跨越山海,与千年窑火相遇,一个关于家国、艺术与根脉的故事缓缓展开。

一位艺术家的攀登之路

“我听家中长辈讲过很多关于醴陵的故事,讲得最多的就是醴陵瓷器。他们日常交谈也是讲醴陵话,醴陵方言我觉得特别有意思。”“醴陵”这个名字对杨青而言,最初的印记来自父亲手中那只爱不释手的瓷杯,和家中长辈们那虽不能全懂、却倍感亲切的乡音。

1953年7月,杨青出生于一个知识分子家庭,童年时随父母在贵阳成长,并自幼学习拉小提琴。杨青的父亲是民国时期从醴陵考入上海交大的学子,这份敢为人先、向外探索的基因,也悄然植入了杨青的生命里。

1970年,17岁的杨青被父母送到衡阳——他叔叔等亲人都定居在此。因为有拉小提琴的特长,杨青得以进入衡阳地革委宣传队(衡阳市歌剧团前身),成为一名小提琴演奏员,由此拉开了他通往艺术世界的大幕。

在衡阳地革委宣传队,杨青遇到了衡阳市政协原副主席欧阳展之。“那时宣传队会作曲的人很少,欧阳展之是其中一个。大家都是年轻人,我就跟他从最基础的开始学起。他是我的作曲启蒙老师,对我影响很大!”在演出之余的闲暇时间,杨青经常跟随欧阳展之到处采风,这段经历也一直影响着杨青此后的创作。

1978年,改革开放的春风吹遍神州,杨青也迎来了人生的关键转折——考入上海音乐学院。“我因为有演出错过了初试,有幸遇到了何占豪老师(《梁祝》作曲家之一),说明情况后他拿出初试的试卷让我当场做,看完我的答题他就叫我明天来参加复试。”第二天,杨青如愿以偿参加了专业复试,最终被上海音乐学院录取。“如果没有何占豪老师,我不会有考试的机会;同样,如果没有我在歌剧团打下的一些基础,很可能也考不过。”

在上海音乐学院,杨青的人生艺术之旅加速。他先后选修了胡登跳、何占豪、桑桐、沈一鸣、陈铭志等著名学者的课程,他一边从中汲取到丰富的知识学养,一边潜移默化于学者们忘情音乐、钟情学术的精神熏陶。

大学毕业后,杨青被分配到中国音乐学院作曲系任教,一待就是20年。“当时的院长李西安先生的鼓励对我影响深远,他一直鼓励我,要照自己的心态,照自己的想法,自己的追求去创作。”

从衡阳到上海,再到北京;从一个热爱音乐的少年,到后来执掌高等学府音乐学院的院长,这条路,杨青走得坚定而执着。这不仅是一位艺术家的个人奋斗史,更是一个时代赋予追梦者的壮丽舞台。

一位院长的“德”与“艺”

若说求学之路是攀登,那执掌首都师范大学音乐学院,则是杨青为中国音乐教育事业开疆拓土的壮举。2002年,他调入首都师范大学,任音乐系主任。次年,首都师范大学音乐学院成立,杨青出任院长。彼时,他面临一个巨大的挑战:如何在一个综合性大学里,建立起一个专业、完整且具有全国影响力的音乐人才培养体系。

作为一名作曲家,杨青在音乐界以勤勉著称,在教学工作之外,创作各类佳作数十部。在音乐体裁上,既有民族器乐合奏、重奏,协奏曲,室内乐,艺术歌曲,大合唱,又有影视音乐,舞蹈与舞剧音乐等,范围广泛,品种多样。而成为一名带领全院前行的“行政长官”,对他而言既是全新的挑战,也是将多年艺术积淀与教育理念付诸实践的重要机遇。

“我觉得首先是要设定办学目标。当院长和作曲家其实并不矛盾,作曲家要调动很多的音符来达成创作的艺术价值,每一个作曲家在创作一个作品的时候,就能大致判读出最终呈现作品的艺术价值和艺术品质。”

任院13年间,杨青带领团队成功申请博士点,建立了完整的本硕博培养体系,尤其是在当时全国凤毛麟角的舞蹈方向招收博士生,一举奠定了学院的学术高地;他敢为人先,组织创作了根据陈忠实小说改编的舞剧《白鹿原》,在北京乃至全国引起强烈反响,证明了“高校完全有能力创作出真正的艺术作品”;他精益求精,组建的民族器乐室内乐团,在全国文化奖比赛中斩获最高奖项,让学院的声音响彻国际……

这些成就的背后,是杨青对“德艺双馨”四个字的深刻理解。“搞艺术,德优先于艺,艺术家只有具备良好的德行,他所创作出的作品才会有足够的说服力。”即便是在成名之后,还兼任了诸多社会职务的情况下,杨青始终没有放弃创作。2002年后,他创作了近十部大型舞剧音乐。如此高效,佳作频现,这在华人音乐界历史上都是少有的现象。“作为一名搞艺术的,创作才是最根本的东西,其他身份只能算是创作之后所尽的社会责任”。

2000年,杨青被中国文联、中国音协评选为“中青年德艺双馨”艺术家;2007年,被北京文联授予 “繁荣首都文艺事业作出突出贡献者”荣誉称号。这些荣誉,更像是对杨青艺术人生的最佳注脚——为艺立言,更要为学铸魂。

一位音乐家的醴陵想象

尽管身处北京,但杨青的创作血脉里,始终流淌着湖湘大地的灵气与韵味。无论是意境深邃的笛子与交响乐队协奏曲《苍》,还是气势磅礴的民族管弦乐队音诗《潇湘风情》,或是富有创新精神的扬琴与打击乐重奏《觅》……他的许多作品,都弥漫着三湘四水的风土人情。“音乐是最直接反映一方水土、人文的艺术形式,我长期在湖南生活,受到湖南山水、人文、文化的熏陶。”

当谈及醴陵,杨青的想象力被瞬间点燃。“我也有关注到醴陵的一些音乐作品,像醴陵的《思情鬼歌》就很有意思,它既情深意切又不失幽默诙谐,这与醴陵性情有一定的抽象联系,我觉得这个实际上是整体湖南文化气质的一个特质。”

而醴陵最负盛名的陶瓷,更让杨青找到了艺术的通感。“陶瓷艺术中的‘窑变’,与音乐创作中的‘即兴演奏’,有惊人的共通之处。”杨青的眼神中闪烁着光芒,“‘窑变’的色彩图案,你无法具象掌握,出窑的一刻常常让你大吃一惊,连最周密的策划都达不到那样的效果。这和即兴演奏一样,你不知道具体的走向,但随着情感的投入和才华的展现,会慢慢呈现出一个令人意想不到的效果。”

在杨青看来,这正是人类精神与创造力的精彩展现,在泥土与火焰中,在音符与呼吸间,人与“天意”共同完成了一次伟大的艺术创造。这番解读,仿佛让醴陵的泥土与五彩,都拥有了交响诗般的壮阔。

“如果有机会,一定回到醴陵,创作一些具有醴陵特色的音乐作品。”这位从未踏足故土的游子,心中早已勾勒出一幅关于家乡的音画。那音画里,有渌江的水声,有千年窑火的炽热,更有他心中那份深沉的乡情。

泥土在匠人手中塑形,音符在心中流淌成章。杨青用他的人生与艺术,为“醴陵人”这个身份,写下了恢弘而深刻的注脚。我们期待着那场迟来的归途,也期待着那首专为醴陵谱写的华彩乐章。

来源:醴陵市融媒体中心

作者:刘林真

编辑:龙倩

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646954/91/15338813.html