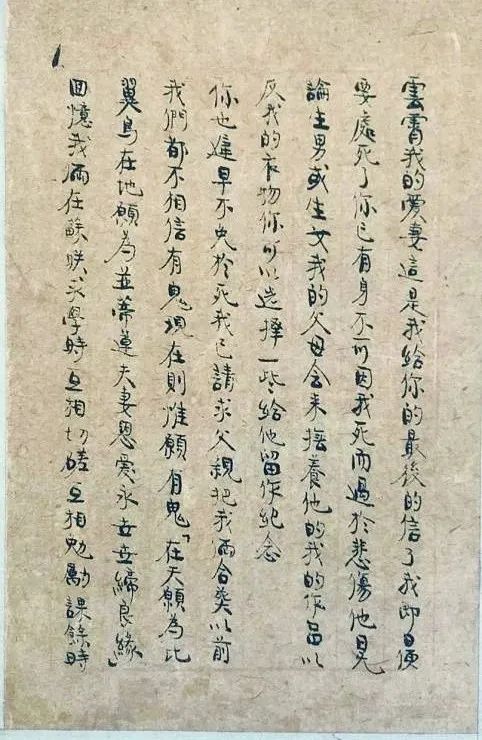

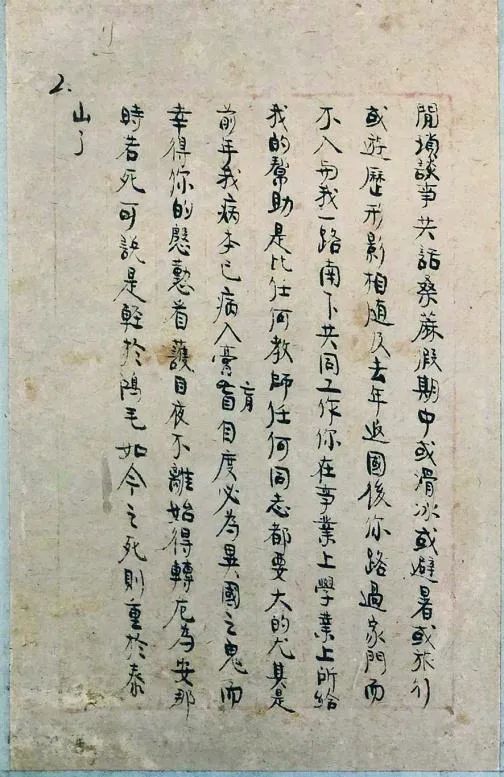

1928年深秋的长沙陆军监狱,潮湿阴冷的牢房里,22岁的陈觉借着微弱的油灯光,在一张泛黄的草纸上写下:“云霄我的爱妻:这是我给你的最后的信了……”笔尖划过纸面的沙沙声,在这个寂静的夜里格外清晰。他知道,这将是留给爱妻最后的文字。

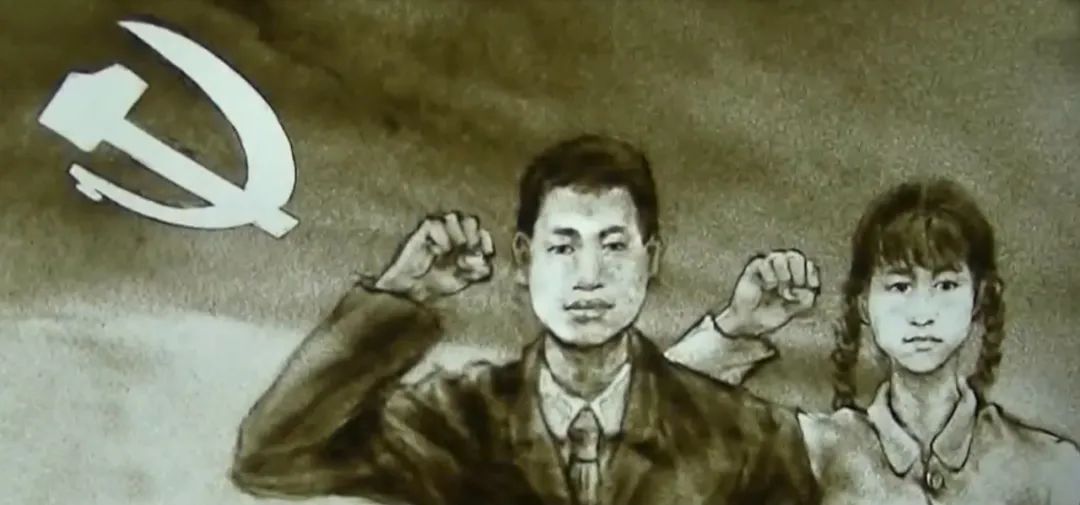

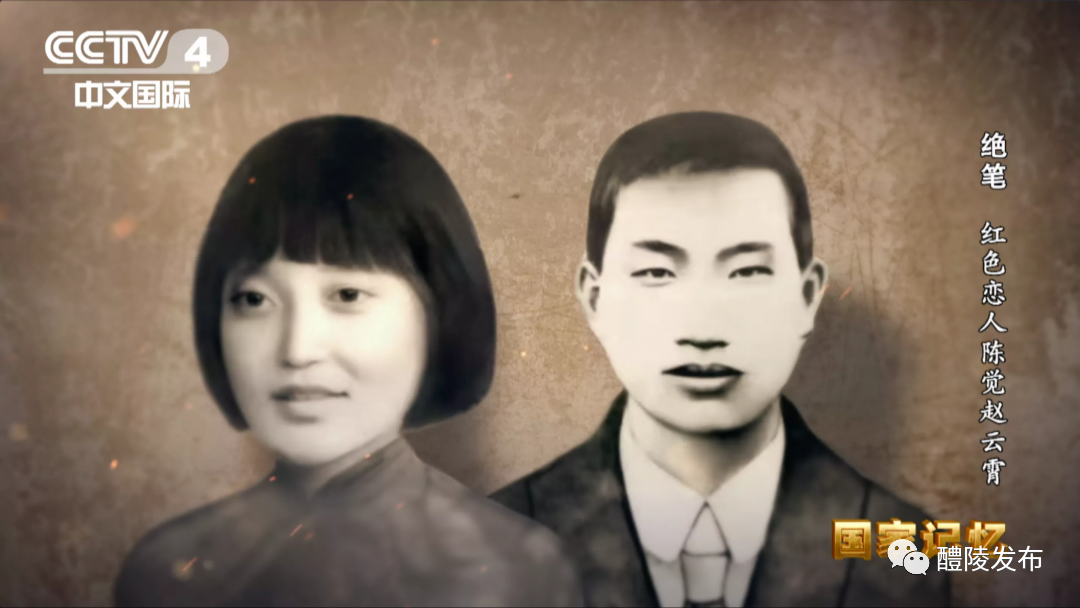

时光倒流至1925年苏联的校园里,来自湖南醴陵的陈觉与河北阜平的赵云霄相遇了。在异国的红场上,他们共同憧憬着革命胜利后的新中国;在图书馆的灯光下,他们一起研读马克思主义著作。两颗年轻的心因为共同的信仰越走越近,最终许下了相伴一生的誓言。那时的他们,怎么也不会想到,三年后等待他们的会是怎样的生离死别。

1927年,“七一五”反革命政变暴发后,党的事业遭受重创,夫妻俩回国驰援革命。陈觉回到醴陵,指挥醴陵年关暴动,并秘密开办小型兵工厂,武装农民队伍。

1928年夏,陈觉被派往常德,组织湘西特委工作,赵云霄因北方口音不宜下乡留在长沙看守机关,负责各地的联络。就在两人为了革命分离奔波的过程中,已怀有身孕的赵云霄于当年9月因中共湖南省委遭破坏而被捕,同年10月,陈觉也因叛徒告密而被捕,两人都被关押在长沙陆军监狱。

“以前我们都不相信有鬼,现在则唯愿有鬼。‘在天愿为比翼鸟,在地愿为并蒂莲,夫妻恩爱永,世世缔良缘。’回忆我俩在苏联求学时,互相切磋,互相勉励,课余时间闲谈琐事,共话桑麻,假期中或滑冰或避暑,或旅行或游历,形影相随。”写着写着,陈觉的笔触突然变得温柔起来,那些美好的回忆如潮水般涌来。他记得赵云霄在滑冰场上摔倒时倔强的样子,记得她为病中的自己熬制的那碗热汤。1927年回国时,赵云霄本可以在河北老家稍作停留,却坚持“路过家门而不入”,跟随他一路南下投身革命。这些点点滴滴,此刻都化作信纸上最珍贵的记忆。

面对死亡,陈觉放不下的还有未出世的孩子:“你已有身(孕),不可因我死而过于悲伤。他日,无论生男或生女,我的父母会来抚养他的。”但他更坚定地表示:“前日父亲来看我时还在设法营救我们,其诚是可感的,但我们宁愿玉碎却不愿瓦全。”

子于父,是爱、是牵挂、是责任。监狱外,陈觉的父亲陈景寰救子心切,以六十亩田产为代价,希望换取儿子、儿媳的自由,敌人开出条件要求陈觉和赵云霄签一份同意脱党的“悔过书”。狱中见面时,老父亲从陈觉口中得知赵云霄有孕在身,更是失声痛哭、苦苦相劝。

然而,临终前,陈觉最放不下的,还是大丈夫在家国破碎时希挽大厦于危亡的未竟之志。面对敌人的威逼利诱,面对老父亲声泪俱下的劝说,陈觉大义凛然、毅然拒绝。眼看套不出信息,敌人无计可施,匆匆将陈觉赵云霄两人判处死刑。

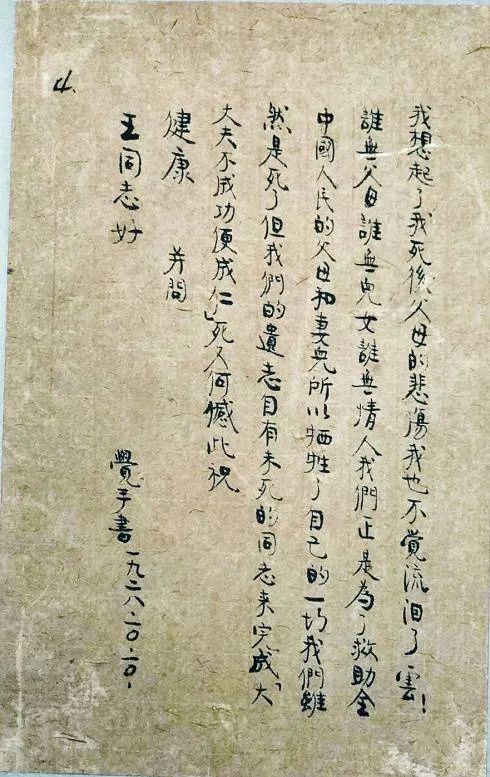

“云!谁无父母,谁无儿女,谁无情人!我们正是为了救助全中国人民的父母和妻儿,所以牺牲了自己的一切。”这段掷地有声的话语,道出了革命者最崇高的选择,信的结尾,陈觉写道:“我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成。大丈夫不成功便成仁,死有何憾!”1928年10月14日,陈觉英勇就义,年仅22岁。

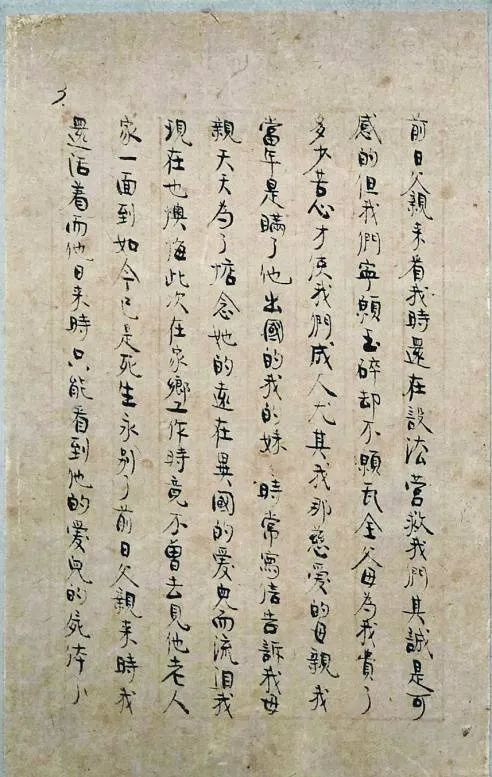

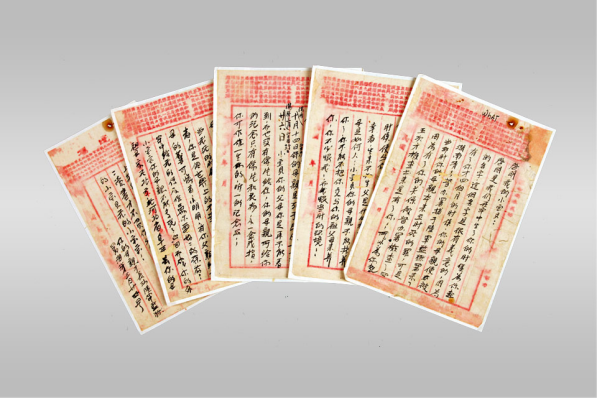

因为有孕在身,赵云霄被延后处死。为了孩子,赵云霄将失去丈夫的悲愤深深地埋在心中。翌年2月,赵云霄在狱中生下一名女婴。这个不幸的女婴一出生就面对着人世的不幸,父亲已经英勇就义,母亲即将慷慨赴死……赵云霄流着泪将孩子抱在怀中,呼唤着自己和陈觉早已想好的名字——“启明”!3月24日,赵云霄提笔给孩子留下绝笔。两日后,喂完最后一次奶,赵云霄从容赴死。

赵云霄写给女儿启明的信,1959年由广州军区干部部移交军事博物馆。

“小宝宝!你是民国十八年正月初二日生的,但你的母亲在你才有一月又十几天的时候,便与你永别了...”这个才23岁的母亲,强忍泪水,用颤抖的手给襁褓中的启明写下了人生最后的嘱托,每一笔每一画都浸透着血泪,她多么想看着女儿长大成人,听她喊一声“妈妈”。

“小宝宝!我很明白的告诉你,你的父母是共产党员……”赵云霄写下这句话时,眼前浮现出和陈觉携手革命的日子。那些冒着生命危险的日子,如今想来竟是如此珍贵。她多么希望女儿长大后能明白,父母的选择是多么艰难却又多么坚定。

“小宝宝!你是个不幸者,生来不知生父是什么样,更不知生母是如何人?小宝宝!你的母亲不能抚养你了,不得不把你交与你的祖父母来养。你不必恨我,要恨当时的环境!”赵云霄以最坚强的姿态走向刑场,就像她的丈夫那样。千言万语,最后的嘱咐只凝成一句,“小宝宝!望你好好长大成人,且好好读书,才不辜负你父母的期望。可怜的小宝贝,我的小宝宝!”

“小宝宝”“我的宝宝”……这个拿女儿当逗号用的妈妈,该有多么的不舍,600多字的家书,20多次爱的呼唤,让人真切感受到字字泣血的重量。令人心碎的是,他们唯一的女儿启明,这个在狱中出生、失去双亲的孩子,最终也没能逃过时代的厄运、命运的捉弄,4岁时便夭折了。

陈觉牺牲当晚,陈父陈景寰推着一辆独轮车来到刑场收敛儿子的尸体,为了不引起注意,他买了350多公斤的麻布,裹在儿子的棺木上从长沙到醴陵,整整120公里,他就这样推着车送陈觉回家。然而,赵云霄牺牲后被弃乱坟岗,遗骸无存,无法殓葬。陈觉在遗书中留下的与赵云霄合葬的遗愿,一直无法实现。直至2009年,大家才将赵云霄用过的一只柳条箱建了一个衣冠冢与陈觉合葬一处。

2009年清明,醴陵举行了一个特殊的仪式,由陈家后人重新将陈觉的棺椁从旧址迁出的遗骸、夫妇二人的遗照以及两份遗书装进了赵云霄烈士曾经使用过的柳条箱合葬。至此,两个历经磨难、深深相爱的人,在时间跨越81年后,终于以这种特殊的方式“团聚”了。2016年7月,醴陵烈士陵园立起了一座为陈觉与赵云霄塑造的铜像。

两封家书,一封写给挚爱,一封留给骨肉,爱在文字间流淌。它们不仅记录了一对革命夫妻的生离死别,更镌刻着一个时代最崇高的精神丰碑。在生与死的抉择面前,陈觉和赵云霄用最朴实的语言诠释了什么是信仰,什么是爱情,什么是共产党人的初心。这些写在死亡边缘的文字,穿越近百年的时光,依然能让我们感受到那份炽热的情感与坚定的信念。他们的选择,是血色浪漫的史诗,更是永不褪色的精神丰碑,是对“何以中国”最有力的回答。

如今,当我们站在醴陵烈士陵园里,仰望这对革命伴侣的铜像时,耳边似乎还能听到陈觉那封绝笔信中的话语:“我们虽然是死了,但我们的遗志自有未死的同志来完成”,而赵云霄留给女儿的那句“望你好好长大成人,且好好读书”,则成为了对所有后来者最殷切的期盼。

来源:醴陵市融媒体中心

作者:匡凤

编辑:许箐

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646948/54/14859658.html