一座城市的传记该怎么写

醴陵城市观察员 高明勇

在“醴陵城市观察”《如何纪念“激荡的城市史”》一文中,我写到,从城市叙事来说,醴陵需要多维视角构建的“城市读本”与“城市传记”,来体现“生活的各个重要方面”,通过那些“感动一座城市的文字”,与世界对话。

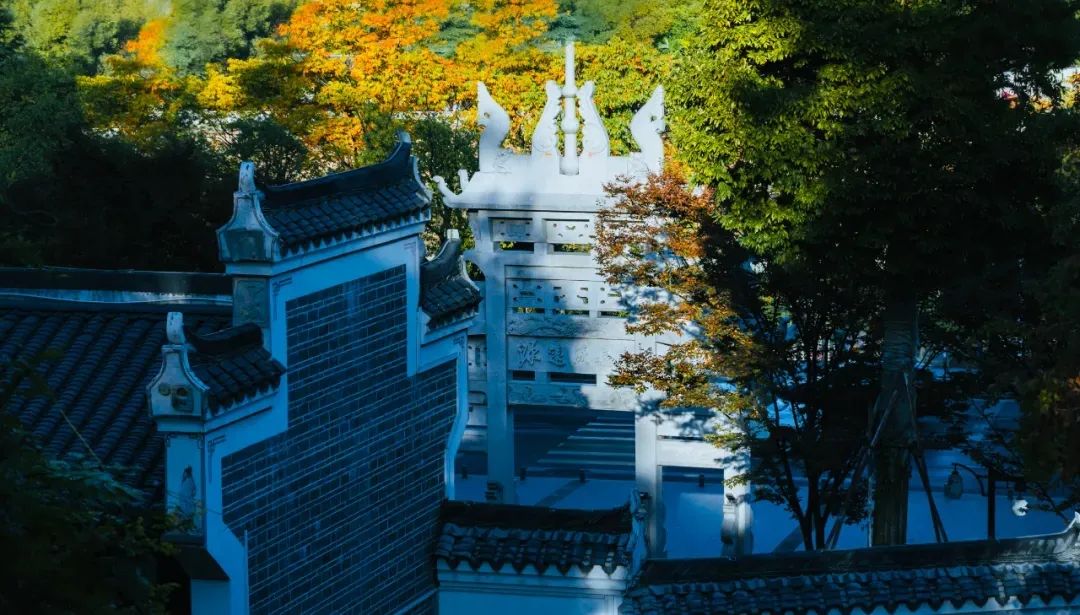

为什么是“城市读本”与“城市传记”?写这篇文章时,手边正好放着一本书,《爱上醴陵这座城》。这是在醴陵调研时,当地赠送给我一本由融媒体中心编著的文集,这并不是一部“城市传记”,但具有强烈的“城市传记”色彩,是当地媒体人从城市出发撰写的系列观察文章。内容上看,体裁不一,有评论,有特稿,有散文,有诗歌,却“形散神不散”,脉络清晰,大致分为四个板块,城治,城事,城镇,城景,整体聚焦“城”,处处体现“爱”,全面介绍醴陵这座小城。小城故事多,每座城市都有自己的故事,不过像醴陵这样,如此琳琅满目的“故事”,确实并不多见。

文章发表后,有朋友询问我,哪些城市更适合写传记,“城市传记”有没有一些前置条件?作为县级市的醴陵,有必要写“城市传记”吗?好的“城市传记”什么样?

一、为何立传

城市传记,既是“文化软实力”的体现,也关涉“内涵式发展”,首先要回答“我是谁,从哪来,往哪去”的问题。

一般认为,现代意义的最早“城市传记”,当属《伦敦传》,历史学家钱乘旦先生评价说:“这是一本历史书,却写得像一篇散文;这是一部学术著作,却没有一般学术著作那样的严肃枯燥;它是按照严格的学术规范写作的,却能够潇洒自如,趣味十足,仿佛是在写一个个故事。”客观上,这也为不少“城市传记”的撰写定了调,考据应严谨,书写须洒脱。

从“书写”到“阅读”,国内的“城市传记”早已快速升温,比如《南京传》(叶兆言)、《北京传》(邱华栋)、《广州传》(叶曙明)等。尤其是南京,“城市传记”更是作品层出不穷。以前有历史学家蒋赞初先生的《南京史话》,名动一时。今时更盛,作家叶兆言先生写过《南京传》,也写过《江苏读本》,将南京与江苏其他城市一并立传,各具特色;作家薛冰先生不仅写过《南京城市史》,还写过《烟水气与帝王州——南京人文史》(上、下),既有“城市史”,也有“人文史”,深得南京城的历史底蕴;南京大学张光芒教授写过《南京百年文学史》等传记作品,这也是南京作为“世界文学之都”的传记,从文脉流变重新审视文学演变。

南京大学程章灿教授的“南京三书”(《山围故国:旧闻新语读南京》《潮打石城》《旧时燕:文学之都的传奇》,将“六朝烟水气”拆解成可感知的日常;南京大学丁帆教授的《消逝的风景》,既是“消逝的城市记忆”,也是“消逝的青春时光”,在“公共空间”与“个人记忆”之间寻求“一个人的纪念”;作家王振羽先生的《南京乎》,以专栏的方式,从一个个熟悉的“地名”切入,探究背后的故事,在细节上雕琢着南京的 “旧时光”。北京学者杨早,将南京、北京、天津、广州等在内的十座城市汇作“城史记”,从童年到当下,都与自己发生过联系,勾勒出一部与生命等长的城市阅读史。

史学考据、文学叙事、人文透视,多元切入,多维观察,共同勾画出一座城的全貌。正如学者陈平原先生所言,很多人都知道一篇文章、一篇课文、一个作家对一个城市的重要性,城市需要文学,有好作家的城市很幸福。按照这个说法,南京无疑是“幸福”的,无论作家还是学者,无论是现在的“南京人”,还是曾经的“南京人”,都愿意为这座城市作书立传。

“城市传记”火热的大背景,是中国城市化进程的一路狂飙,过去四十年,中国城市化率从19%跃至66%,城市数量从193个增至684个。一方面,在城市化的迅猛浪潮下,“千城一面”的同质化现象愈发突出,越来越多的城市渴望被“书写”出独特个性的一面;另一方面,如何让这种“书写”——既有别于地方志的史料堆砌,也有别于官方宣传的难以出彩——也成为重要议题。相对于“GDP叙事”“空间叙事”“短视频叙事”等惯常叙事方式,“城市传记”不但可以让城市的“精气神”得到表达,更能读出城市的“人情味”。

与之同时,在县域经济蓬勃发展的当下,为醴陵这样一座集千年窑火、湖湘文脉、特色产业、活力创新于一体的城市立传,不仅“重要”,而且“必要”。

“城市传记”,最终必然指向“人从何处来、往何处去”的永恒之问。

二、如何立传

城市传记,既是“城市认识论”的体现,也关涉“写作方法论”,关键要回答“谁来写,写什么,怎么写”的问题。

01 谁来写

谁来为一座城市作传?“合理性”角度来看,谁都可以来写。而“可行性”角度,则要进行一番细细思量。比如《爱上醴陵这座城》,作者就是醴陵融媒体中心的评论员。比如《景德镇传——瓷片上的China》,作者是当地作协主席,作为“丝路百城传”丛书的一种,这本书被称作“盘活了一座名城的前生今世”。

不同的观念认知和战略定位,往往影响着选择“谁”来写。从视角上看,可以由本地人来写,也可由外地人来写,乃至外国人来写——一些海外汉学家对中国的研究更是别出心裁;从身份上看,可以由作家来写,由记者来写,也可以由学者来写;从机制上看,可以由官方主导,也可由民间来推动,可以由个人单枪匹马来写,也可以集思广益集体创作;从影响上看,可以由名家来写,也可以请素人来写。

无论决定由“谁”来写,都要具备基本功,挖掘深刻度,保持独立性。基本功可以保障材料的爬梳剔抉,更加瓷实,深刻度可以保障观察的犀燃烛照,更加理性,保持足够的独立性,独立观察,独立思考,独立判断,唯独立,方能更独特。

02 写什么

天——所谓“天”,主要指城市的历史,从“原点”到“拐点”,城市的演进脉络,在不同朝代的名称变化,角色嬗变,或平静,或激荡的变迁史,在大历史坐标中的方位浮动。早在东汉时期,醴陵设立县,历经2000多年的历史变迁,也曾并入或升格为州,“醴陵”这个名称从未改变,原因何在?

地——所谓“地”,主要指城市的空间,从“规划”到“建筑”,城市的空间布局,在不同时期的范围变化,空间调整,或内敛,或开放的空间史,在大地理背景下的脉搏跳动。比如醴陵的渌江书院,从城东搬到状元洲,再搬到西山,原因何在?书院地址的变迁,对一座城市的影响发生了哪些变化?

人——所谓“人”,主要指城市的人物,从“名人”到“草根”,从“居民”到“过客”,从“英雄”到“常人”,尤其是那些改变城市命运的人物,让城市引以为傲的人物,默默推动城市前行的人物,他/她们身上承载着城市的精气神。写作关于醴陵的《拐点之城》时,有一个印象非常深刻,就是历史上竟有那么多出类拔萃的“醴陵人”:中共将才中,36位军事家中醴陵占有2位(左权和蔡申熙),开国上将有3位(杨得志、宋时轮、陈明仁),开国中将有2位(郭鹏、晏福生),开国少将有2位(幸元林、刘文学)。建国后担任国家级领导人的共3位,分别是程潜(全国人大副委员长)、耿飚(国务院副总理)、刘斐(全国政协副主席)。还有朱熹、王阳明、左宗棠、熊希龄等“非醴陵人”留下那么多的醴陵故事,为什么?

事——所谓“事”,主要指城市的事件,既有“大事记”,那些轰轰烈烈的“变革大事”,也有“小事记”,那些具有典型意义的“关键小事”,既有“宏观叙事”,也有“微观史事”,历史,本就是一串偶然的事件勾连而成。最近与一位醴陵友人谈到醴陵改革开放以来,尤其是撤县设市以来四十年的变化,他认为最大的变革勇气是由众多国企和乡镇企业变为私企,彻底告别计划经济,具体体现在五个方面,从单一的国内市场拓展到国际市场为主,从重污染的煤炭燃料升级为环保清洁的液化天然气,从低效手工为主提升至自动化和智能化,由资源型低端产品跃升为科技支撑、文化赋能的高端产品,从功能型城市转型为绿色休闲、文旅融合的时尚瓷城。这些“转变”背后,都发生了什么“事”?如何从“事情”转化为“动力”的?

城市传记,意味着城市不仅仅是背景,也是舞台,更是主角。作为背景的城市,让哪些历史事件得以扎根勃发;作为舞台的城市,让哪些历史人物得以唱念做打;作为主角的城市,让哪些历史时刻得以沉浮俯仰。

03 怎么写

文无定法,不同的写作者,自有其与众不同的“写法”。无论何种“写法”,为城市立传,不可避免要直面三大问题:

如何避免惯常城市传记写作的循规蹈矩,平铺直叙?——或古都,或新城,总有其相似之处,如果采用惯常的写法,需要避免纸面上的“千城一面”,好的传记是量身定制的,是从古籍文献里“挖”出来的,是从鲜活现实里“长”出来的,是从那些推动者、经历者、见证者、记录者的口中“述”出来的。

如何在产业的独特性与城市的多元性之间进行平衡?——不少城市总有其响当当之处,而城市是多面孔的,需要规避那些声名远扬的“亮点”淹没更多的光泽。城市是独特的,更是多元的,点面结合,方为生态。

如何让城市的个体传记写作带有更为宽泛的普适性?——城市传记要想写“透”,既要写出城市独一无二、无与伦比的“个性特色”,还要写出在城市化浪潮下的“共性价值”。一座城市在成长中的经验教训,不仅仅是自身的财富,同样也是其他城市的财富。

三、立传之难

为城市立传,其难度不亚于为人立传,好的城市传记,一定是从真实中来,从史料中来,从田野中来。然而,有这些依然不够,立传之难,难在“关系”的平衡。

历史真实与文学演绎的平衡:在具体写作中,历史真实与文学演绎的关系,其实是纪实与虚构的关系投射。只注重历史真实不考虑文学演绎,难免在可读性上打折扣,只考虑文学演绎不注重历史真实,可靠性上又容易受到质疑。城市传记既要解决真实性的问题,还要解决可读性的问题,否则,与地方史志没有太大差异性。

官方主导与民间书写的平衡:官方主导,可以汇聚调动更多的资源,极大提升效率,但也容易带来一些干扰;民间书写,可以更加独立、更加客观去观察、思考、写作,但也容易受制于个人的时间、精力、阅历等因素限制。由官方支持民间书写,采用更为灵活的机制、方式去推进,效果可能更容易保障,毕竟,“城市传记”也是知识生产体系的一个产品,是否被认可,是否被流传,也将在阅读市场得到验证。

精英叙事与大众记忆的平衡:很多时候,城市传记注定由“精英”来写,却并不意味着完全陷入“精英叙事”,并不意味着在城市的背景下、舞台上,只有帝王将相,只有英雄精英,不见芸芸众生的大众记忆。除了宏大的历史事件和精英人物的传奇故事,城市传记还应积极吸纳口述史、普通民众的生活变迁等微观史料,如陶瓷工匠的代际传承,如老城居民的搬迁记忆,如夜市摊贩的烟火人生,他们的故事同样折射城市的脉动。城市是立体的,是多元的,城市传记同样如此,那些具体的面孔,生动的故事,都让城市的传记更鲜活、更逼真。

本土视角与全球视野的平衡:本地写作者撰写本地城市,有其熟悉之处,也有其深情之处,这是最大的便利,也是最大的底气,同时,既要能“进得去”,也要能“出得来”,将本地的真实、史实,放置在全球视野中去衡量,放置在文明价值中去梳理,不同的坐标,看到的风景也不相同,尤其是醴陵这样一座在民国时期就具有“国际范”的城市,其传记尤需关注,历史上瓷器外销的路线图与影响力,清末民初的留学潮与实业救国对推动国际交流的影响,当代醴陵陶瓷在全球产业链以及文化消费市场中的地位与辐射……只有将醴陵的“千年窑火”置于全球文明的熔炉中重新打量,其传记也将更具历史厚度与时代价值。

史实素材与当代阐释的平衡:写作城市的传记,将会涉及各种地方史志,乡邦文献,文集日记等各种史实素材,而如何“阐释”,不能仅仅采用当代的阐释框架,当下的眼光标准,需要还原当时的历史现场,推演当时的前置条件,既带着温情与敬意,也带着问题意识,“阐释”本身也是观念史、思想史的关键一环。

一部好的城市传记,能真正深入城市肌理,捕捉城市灵魂,能打动本地人,能吸引异乡人,是对一座城市的致敬,更是为转型中国的城市化保留样本。

一部好的城市传记,让每一座如醴陵这般独特而充满故事的城市,都能在世界面前清晰地说出“我是谁”,让世界“爱上这座城”。

作者简介:高明勇,知名评论家,政邦智库理事长,凤凰网政能亮创始总编辑,中国人民大学新闻学院兼职硕士生导师,醴陵城市观察员。著有《新闻的逻辑》《坐下来的中国》《北京城的守望者:侯仁之传》等,主编有“政能亮丛书”,《微博问政的30堂课》等,主持“政邦茶座”,出版有《人文的重量》《城市的角色》等。

来源:醴陵市融媒体中心

编辑:夏雨琴

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646943/56/15277350.html