醴陵,在中国的版图上,总带着股天生的灵秀与倔强。她攥住火药的刚烈,却将其揉进烟花的璀璨,让夜空开出千万朵转瞬即逝的诗;她捏稳瓷土的温润,以釉下彩的笔尖,在素坯上写了千年不褪色的传奇。前几天,一篇纪念醴陵撤县设市 40 周年的推文里,“四十不惑”四个字像颗石子,在我心里漾开圈圈涟漪——40 年前的醴陵是什么模样?40 年间,这片土地究竟藏着多少故事?带着这份好奇,我走进档案馆,试图在泛黄的报纸堆里,打捞时光的碎片。

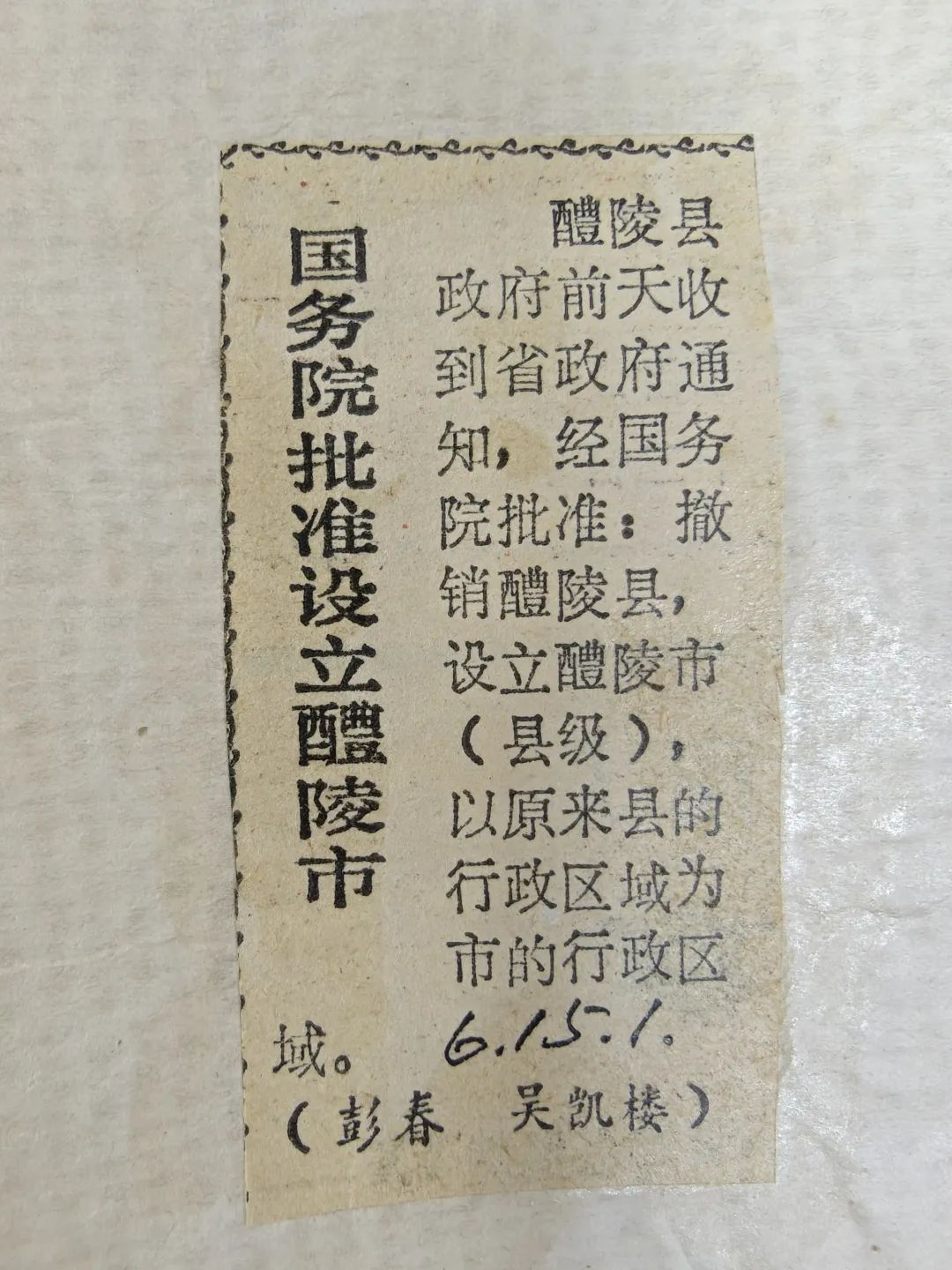

摊开1985年的《株洲日报》,油墨的气息里藏着一个重要的日子:这年8月,醴陵撤县设市,成为全国首批县级市,标志着醴陵的发展进入国家视野,延绵千年的江南古邑,新称号像一枚崭新的印玺,盖在了她的发展卷轴上。

这四十年,如果将每十年划分为一个阶段,每一段都藏着醴陵的一次生长。

第一段,1985到1995年,“改革开放年”——从“吃饱饭”到“鼓起袋”的突围。

这十年,醴陵的两大“宝贝”醒了。陶瓷作坊里的拉坯声,混着烟花厂的引线燃烧声,成了最热闹的外贸序曲。瓷碗、花瓶装上货轮,烟花乘着季风,把醴陵的名字带到了异国他乡。很快,醴陵成了全省第一个财政收入过亿元的县级市,账本上的数字,跳动着挣脱贫困的雀跃。

更让人记挂的,是一位叫瞿永寿的老人,他的故事被新华社写入报道。可谁能想到,这位种粮能手,新中国成立前还曾揣着空碗逃荒讨饭?新中国成立后当上生产队队长,他看着乡亲们碗里的稀粥,暗下决心:“不能再饿肚子了!”于是,田埂上多了个弯腰的身影,他在试验田里反复试种水稻,泥土沾满裤脚,汗水浸透脊梁。1991年,好消息传来:醴陵成了长江中下游第一个亩产过吨粮的县级市。省委、省政府授予的“亩产吨粮第一县” 牌匾,在阳光下闪着光——那不是普通的荣誉,是一代人“端稳中国粮” 的誓言。作为90后,我没挨过饿,可看着报纸上瞿老捧着稻穗的笑脸,忽然懂了:那时的“吃饱饭”,是比任何梦想都实在的幸福。

第二段,1995到2005年,“致富小康年”——从“土坯房”到“暖日子”的跨越。

这十年,醴陵的乡村在悄悄“变脸”。曾经坑坑洼洼的泥路,被水泥路熨得平平整整,自行车碾过不再颠得人骨头疼;电话线像藤蔓,爬进了家家户户,村口的小卖部成了 “电话站”,在外打工的儿女打回来的电话,能让老人笑一整天;村头的旧仓库改造成了厂房,妇女们踩着缝纫机,不用离乡就能挣工钱;文化站里,连环画和乒乓球台挤满了孩子,卫生室的白大褂不再是“稀客”,九年义务教育的铃声,在每个村庄准时响起。

1999年,“小康县(市)”的称号落到醴陵头上,这哪里是块牌子?是灶台上飘出的肉香,是新盖的砖房里亮堂的灯光,是老人看病不再犯愁的踏实——温饱之外,醴陵人终于尝到了 “好日子” 的甜。

第三段,2005到2015年,“绿色革命年”——从“冒黑烟”到“透天光”的蜕变。

2005年,西气东输的天然气顺着管道“跑”进了醴陵。我至今记得初中地理老师站在讲台上的激动:“咱们接上国家的‘气脉’了!这是醴陵的工业革命啊!”真的,仿佛一夜之间,工厂的黑烟囱少了,灰蒙蒙的天空像被洗过,清晨推开窗,能闻到樟树的清香。

这十年,醴陵的模样变得更快。荒地上“长”出了中国陶瓷谷,白墙黛瓦的建筑群像一群瓷娃娃,立在阳光下;1915陶瓷街区的青石板路映着灯笼,会展中心的玻璃幕墙反射着云影。更让人骄傲的是交通——高速公路像银带绕山,高铁则像道闪电,把醴陵和外面的世界系得紧紧的。有次从武汉求学回来,我坐在高铁上,看着窗外的田野飞速后退,广播里报出“下一站,醴陵东”时,时速350公里的风,仿佛都带着家乡的温度。

第四段,2015到2025年,“跨越时代年”——从“小县城”到“网红城”的绽放。

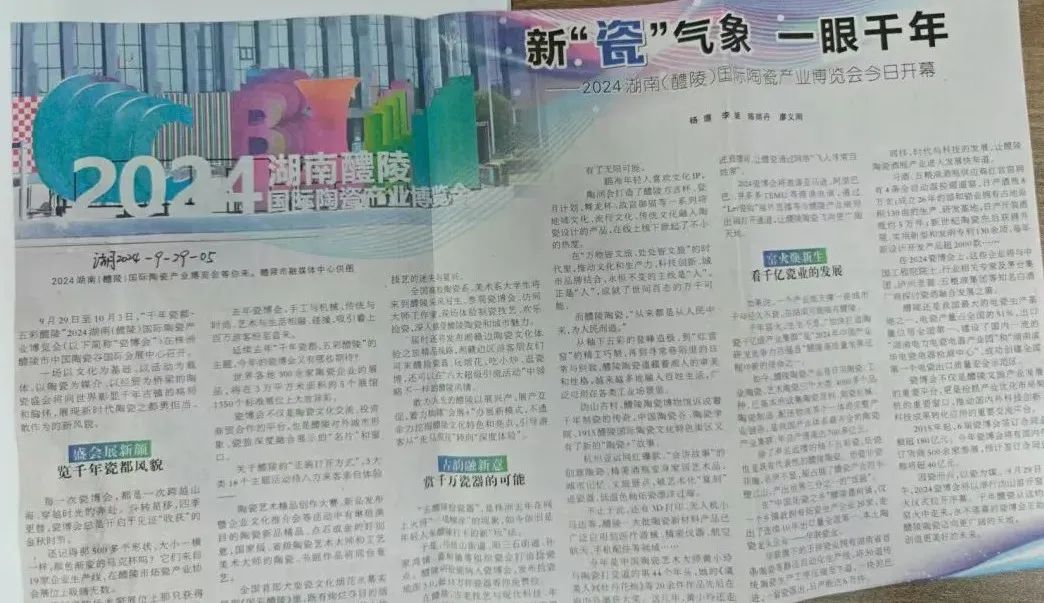

这十年,醴陵彻底“活”了。瓷博会的展厅里,中外客商围着釉下彩瓷惊叹;花博会上,万紫千红里藏着“醴陵造” 的巧思;炒粉节更不必说,一江两岸和瓷谷飘着粉香,排队的人群兴致盎然。每年的百强县榜单上,醴陵的名字总在往前挪,像个憋着劲奔跑的少年。

今年的国际烟花论坛上,意大利设计师Tony 举着话筒,用生涩的中文大喊“我爱上了醴陵!”那一刻,作为工作人员的我,眼泪一下子涌了上来。谁能想到啊,曾经靠种地吃饭的县城,如今成了网红城市?“假日旅行,就去醴陵”的口号,底气十足地向世界发出邀请。从农田到展会,从土坯房到网红打卡点,醴陵的转身,比烟花绽放还要惊艳。

朋友们,四十年哪,从来不是冰冷的数字。

是从“求温饱”到“种梦想”的升级——瞿永寿的稻穗,长成了如今的“醴陵炒粉”香;是从“冒黑烟”到“放光华” 的蜕变——烟囱里的黑烟,变成了烟花里的星河;是从“走出去”讨生活,到“雁归来”建家乡的深情——曾经背井离乡的人,如今带着技术和乡愁,回到了熟悉的醴陵。

此刻站在这里,我仿佛看见无数身影:瞿永寿在田里弯腰,陶瓷匠人在灯下施釉,建设者在工地上挥汗,年轻人举着相机拍烟花……他们的脚印,叠成了醴陵的年轮。

翻开老报纸,像坐上时光机。那些吉光片羽里,藏着一座城的倔强与温柔。岁月或许会老,但醴陵的故事,永远新鲜。因为每一次破茧成蝶,都刻在土地里,也长在我们心里。

来源:醴陵市融媒体中心

作者:张斌 钟妮

编辑:刘新文

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646942/65/15217774.html