如何纪念“激荡的城市史”

醴陵城市观察员 高明勇

中国素来有“纪念”的传统,小到个人、家庭,中到乡镇、城市,大到省份、国家,逢五逢十,隆重纪念,已成惯例。

何为“纪念”?根据《说文解字》,“纪,丝别也”,本义是丝缕的头绪,引申为梳理、记录、维系。“念,常思也”,本义是经常的思念,引申为反思、传承、展望。

通俗地说,“纪念”就是从千丝万缕的事件中梳理出清晰的轨迹,从千头万绪的史实中抽离出明确的脉络,通过那些承载集体记忆的关键节点、重要人物,带着历史敬畏去温故,带着问题意识去反思,激发对未来前景的共同想象。

读史使人明智,知古方能鉴今。纪念的本质,其实是一种对遗忘的对抗,回溯历史,唤醒对过往的重新认识,启迪未来,重构对文化的身份认同。

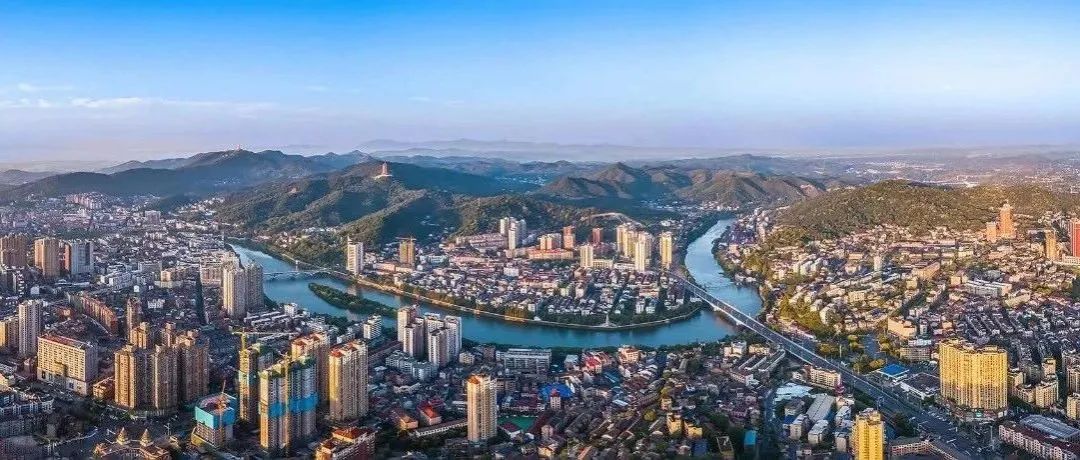

1985年5月24日,国务院批准醴陵撤县设市,8月15日,醴陵市正式挂牌“亮相”,成为全国首批县级市。这个40周年的“周期”,与中国改革开放进程相差无几,期间,醴陵的人均可支配收入提升百倍,地区生产总值增长近140倍,以此为观察对象,更具“现代化”意义。

抽丝剥茧,四十年间那条若隐若现的“丝”是什么?

深思熟虑,对历史记忆时续时断的“思”又是什么?

作为中国县域城市化进程的微观样本,有何“私藏”?

不少人用“激荡”来形容改革开放史,醴陵的城市史“激荡”在何处?

在常规的日常纪念、庆典仪式之外,如何把历史当作资源,把记忆变为方法,让“纪念”成为城市未来生长的思想资源?

01 城市之“丝”,让历史有迹可循

2010年,在深圳经济特区成立30周年的时候,当地举办了“深圳最有影响力十大观念”评选活动,策划独树一帜,引起广泛关注。深圳的十大观念,是十大口号,也是价值体系,不少都脍炙人口,广为流传:“时间就是金钱,效率就是生命”“空谈误国,实干兴邦”“敢为天下先”“改革创新是深圳的根,深圳的魂”“让城市因热爱读书而受人尊重”“实现市民文化权利”“鼓励创新,宽容失败”“送人玫瑰,手有余香”“深圳,与世界没有距离”“来了,就是深圳人”。

深圳的十大观念,既是丝丝缕缕的城市精神,也是涓涓汩汩的城市气度。透过这些观念,可以看到一座城市的精气神,可以看到一座城市的人情味,也可以看到一座城市的开放包容,自觉担当。

之所以这些貌似抽象的“观念”会有如此影响,时至今日依然被很多人记住,就在于这些观念的背后是一个个大写的“人”,观念引领行动,是他们塑造了这座城市。

醴陵的“撤县设市史”,既是这座城市快速发展的四十年,也是见证改革开放进程的四十年,既是“改革之城”,也是“拐点之城”。“观念”,同样也是解读醴陵城市史的关键钥匙,散落在市民记忆、报章记录、政府工作报告中的“关键词”,也在编织着醴陵的“观念图谱”。而“观念图谱”,本就是一座城市在不同发展时期,在不同社会群体之间的摩擦、磨合乃至冲突中形成的,比如“传统管理”与“现代治理”,“城市更新”与“老城保护”,“经济至上”与“生态和谐”,等等,“看得见的”物理变化背后,往往是“看不见的”思想观念层面的交锋与较量。

城市之“丝”,是重新审视“人”与“城”的互动,是对“人”的重新发现,对价值的重新评估,其背后是多少人的观念史、奋斗史、情感史和生活史,承载着多少人的梦想追求,这才是一座城市的“内涵式发展”。

02 城市之“私”,让记忆赓续不绝

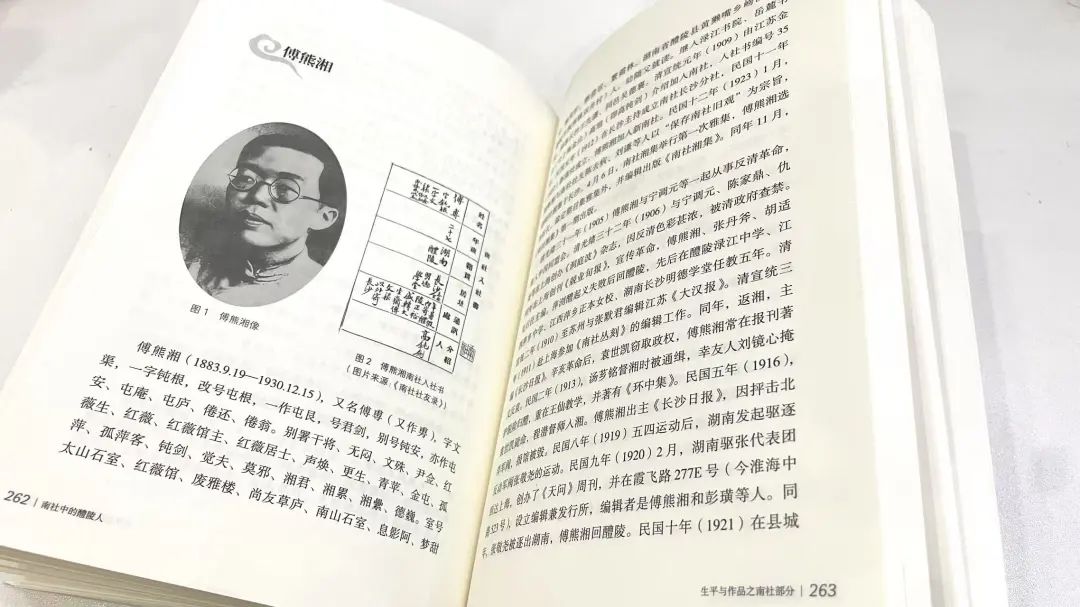

前段时间,阅读醴陵市文学艺术界联合会编纂的《南社中的醴陵人》等读物,我也在思考一个问题,在醴陵撤县设市40周年之际这样的乡邦文献,有什么特别的意义?

严格来说,这些读物的读者大概率为本地人,以及对醴陵文史感兴趣的人,相对而言,更像是一座城市的“私藏记录”。如此,该如何看待这些“私藏记录”?

这让我想到“读本”这种纪念形式,个人阅读史中印象较为深刻的读本有两种,一种是《美国读本:感动一个国家的文字》,编选者戴安娜·拉维奇认为,《美国读本》的宗旨是让读者能直接读到那些曾在历史上鼓舞、激怒、娱乐、折磨或安慰过美国人的文章。本书收集的是经典的演说、诗歌、政论和歌谣——以其睿智、雄辩或尖锐的语言——说明了美国生活的各个重要方面。

另一种是《哈佛读本》,编选者威廉·本廷克—史密斯一开始就定好选材标准:选集既不应该是哈佛人写的和哈佛有关或无关的作品集,也不能把任何写哈佛的文章简单地放在一起,应该是哈佛教师、学生或者校友眼中的哈佛——“哈佛文学”的精华。这一点,从目录的分类可见一斑:这是什么地方?老师和学生,榆树下的烦恼,你可以识别一个好哈佛人……可以说,这些“读本”都是一个国家、一所大学的“私藏记录”,却有了更为典型的公共价值。

从城市叙事来说,醴陵需要多维视角构建的“城市读本”与“城市传记”,来体现“生活的各个重要方面”,通过那些“感动一座城市的文字”,与世界对话。

在人工智能化时代,也可以规划设计“数字记忆库”,比如“数字档案馆”或“数字方志馆”,将那些散落在各处的民间记忆、时代见证、口述档案、社区故事,如老匠人们的口述史,如老城区改造前的影像等,收集整理为“私藏记录”,利用数字技术进行保存,并转化为“活的记忆”,能存储,能查询,能互动。

03 城市之“思”,让精神代代相传

2008年,改革开放30周年,与时任北京大学中文系主任陈平原教授访谈时,我们谈到如何“纪念”的问题,他当时的思考让我记忆犹新:“纪念”是必要的,但光有纪念还不够;我们应努力从“纪念”走向“研究”,进而使“改革开放三十年”成为一种良好的、具有巨大潜能的传统。什么叫传统?传统意味着自觉且丰厚的历史积淀,三十年的经验教训,确实值得认真总结。几千年的中国文化,是一个传统;晚清以降的历史进程,也是一个传统;共和国60年、改革开放30年,更是必须直接面对的传统。所有这些大大小小的传统,都必须经过理性的过滤和评判,才可能转变成为有效的思想资源。(《坐下来的中国》,高明勇著,浙江人民出版社,2014年3月)

醴陵的“撤县设市史”,既有行政建制的变迁,也有产业布局的转型,既有城市空间的重构,也有人文精神的演进,即以产业布局的转型为例,背后是当地陶瓷、烟花两大支柱产业的迭代升级。过去的四十年,醴陵亮点纷呈,无论是陶瓷产业升级,还是城市扩容提质,抑或文旅融合创新,都可圈可点。与之同时,任何“转型”都必然伴随着“阵痛”:传统陶瓷手工业与机械化/自动化生产之间的矛盾如何解决?千年窑火从传统龙窑转向智能生产线,是产业升级带来的阵痛与荣光;烟花产业面临的安全、环保压力与创新转型之间如何寻求平衡?在安全环保的规范下,烟花产业寻求科技与艺术的突围,是生存与创新的双重挑战;城市化快速扩张带来的征地、拆迁问题如何妥善处理?……当新城区快速崛起,老城区迅速更新,城市框架徐徐展开,也必交织着人居与土地关系的重构之痛与美好之盼。

这些具体矛盾和痛点求解与选择的背后,都关联着一个又一个的具体的人,具体的家庭,具体的企业,时代的“激荡”,最终可能落到每一个人的身上。

不仅仅醴陵,很多资源型城市的“转身”,大多面临类似的选择。不管是环境压力,还是城乡差距,任何转型都意味着代价,“纪念”需要有勇气去直面问题,重新审视发展模式。

这段激荡的城市史,也并非孤立存在,它深深嵌入“改革开放”的传统,深深嵌入湖湘文化“经世致用”的传统,乃至千年古邑的文脉传统。

纪念的方法,就是对所有这些传统“经过理性的过滤和评判”,“转变成为有效的思想资源”。而“能否从纪念走向研究,就看其是否包含着严苛的自我反省”。

当然,“纪念”可以更开放,让更多的人参与进来,从而也容易让纪念活动成为凝聚共识、激发活力的契机。

一座城市的“激荡史”,是其生命力的所在,也是其创造力的见证。对“激荡史”的真正纪念,必将转化为一座城市更高质量、更可持续、更具人文关怀的思想资源与潜在动力。

将醴陵的“激荡四十年”,置于中国改革开放的宏大叙事,置于中国县域经济的快速崛起,置于新型城镇化战略的大背景下,其“微观样本”的价值不只是自身“纪念”,更是为中国式现代化的县域路径提供现实思考。

纪念醴陵的激荡城市史,最终要回答的,不仅仅是“我们要庆祝什么”,还有“我们要反省什么”。最好的纪念,是为现实发展提供生生不息的澎湃动能,为未来决策提供源源不断的思想资源。

城市之“丝”,是为了让历史有迹可循,从“庆祝”转化为“研究”;城市之“私”,是为了让记忆赓续不绝,从“文献”转化为“资源”;城市之“思”,是为了让精神代代相传,从“评判”转化为“传承”。

将“纪念”升华为思想资源,把“反思”转化为前行动能,让历史之“丝”清晰可辨,让城市之“私”永续流传,让理性之“思”指向未来,方能更清醒地出发,更有力地前行——这才是对一座城市激荡历史最诚恳、也最富建设性的纪念。

作者简介:高明勇,知名评论家,政邦智库理事长,凤凰网政能亮创始总编辑,中国人民大学新闻学院兼职硕士生导师,醴陵城市观察员。著有《新闻的逻辑》《坐下来的中国》《北京城的守望者:侯仁之传》等,主编有“政能亮丛书”,《微博问政的30堂课》等,主持“政邦茶座”,出版有《人文的重量》《城市的角色》等。

来源:醴陵市融媒体中心

编辑:夏雨琴

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646942/57/15198283.html