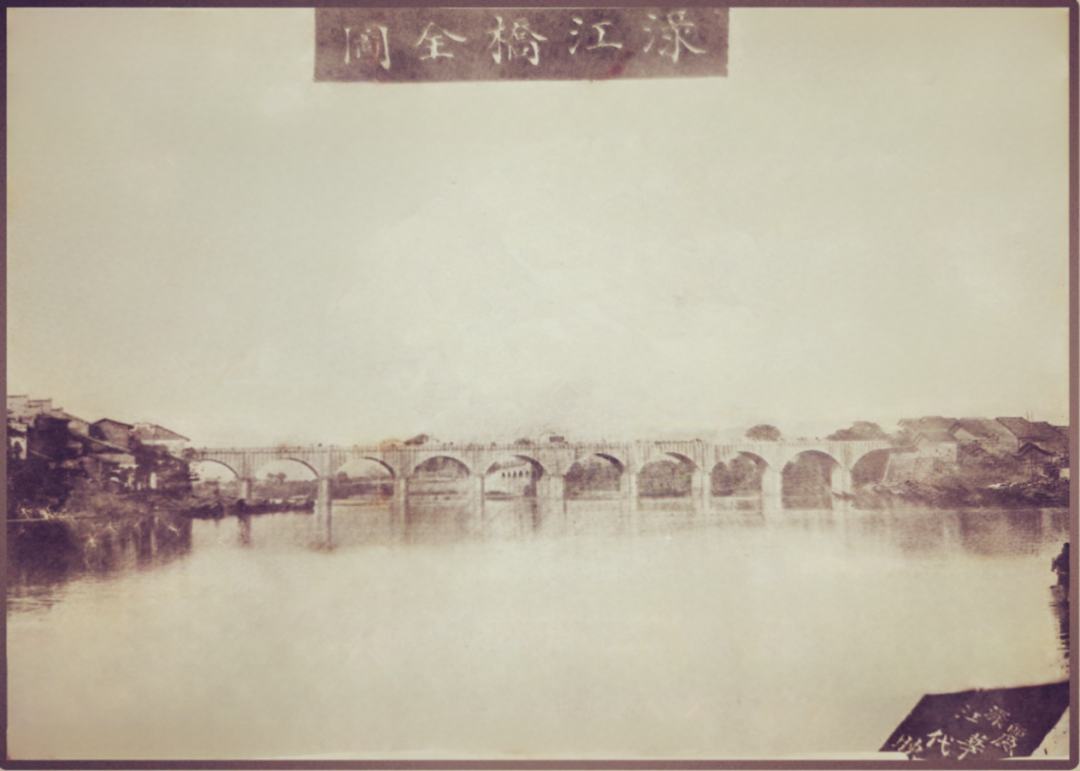

“梁者,于山川风物最为盛事”,醴陵众梁之中,以渌江桥名气最大。渌江桥最早名为“渌水桥”,又称为“渌公桥”或“六间桥”,始建于南宋乾道年间(1165~1173)。它拥有八百年的历史,即七百载六孔木梁史,一百年十孔石桥史,其中1925年建成的醴陵渌江石桥“长虹卧波,翼然若宇”,被誉为“湘东第一桥”,乃湖南省境内跨度最大、保存最好的大型石拱古桥,亦为1949年前全国少数几座县级民修公助的大型石拱桥之一。

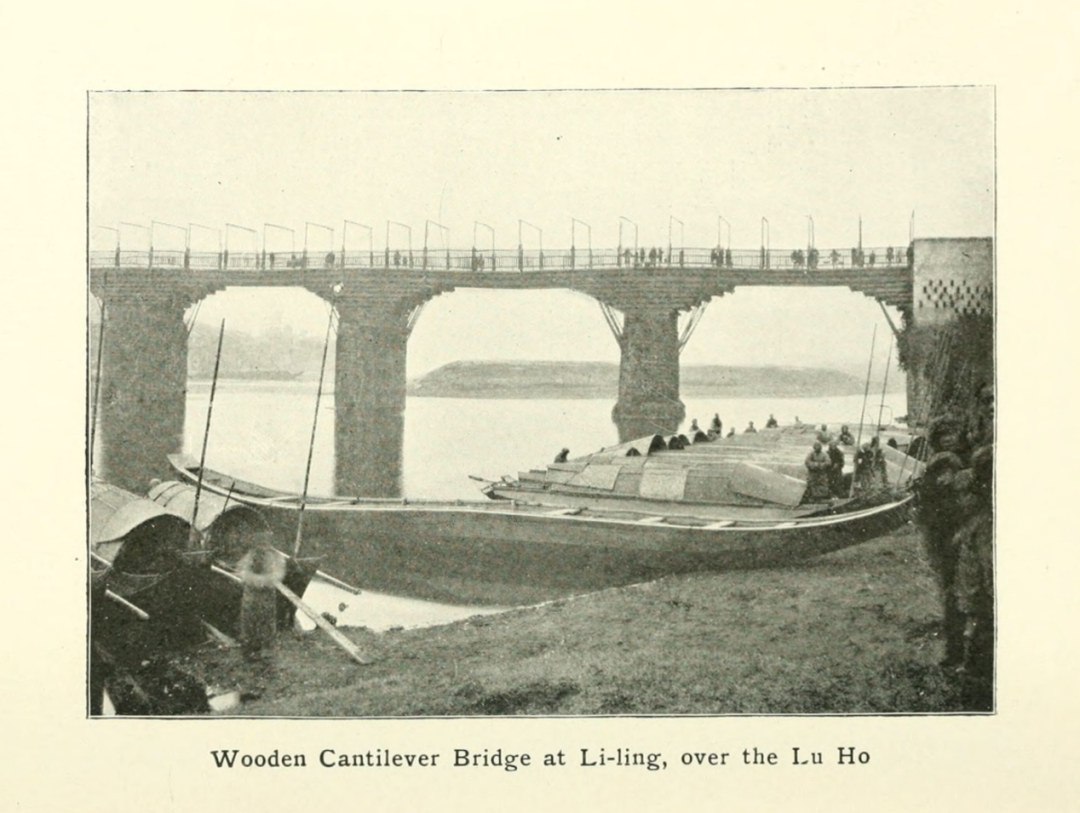

美国工程师柏生士拍摄的渌江老桥(1899)

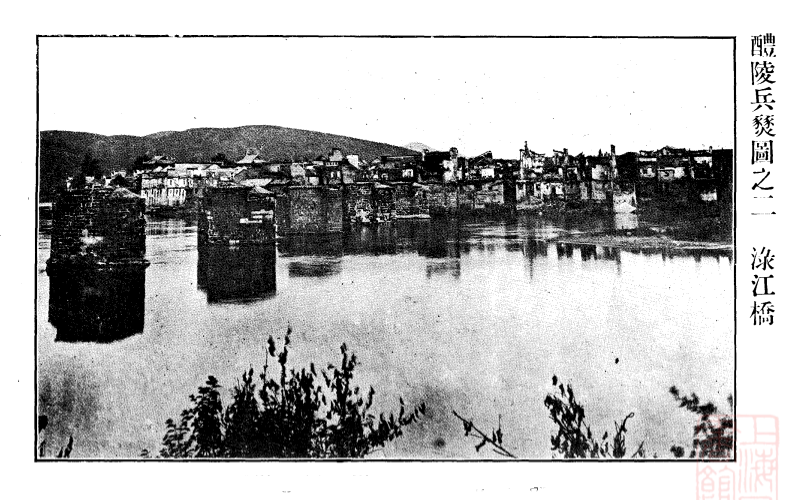

渌江桥历史上屡毁屡建。醴陵扼守湘赣孔道,历为吴楚要冲,而渌江桥地处城南,自古为通衢要津。八百年间,渌江桥是不幸的,先后圮于水14次,燬于火5次,毁于兵4次,可谓命运多舛;八百年间,渌江桥是幸运的,宋修2次,元修1次,明修7次,清修13次,民国时修1次,可谓否极泰来。也正因为如此,渌江桥屡毁屡建的经历“传一时之胜事,播千古之奇勋”。此外与渌江桥迭经修复相随的是,“其名屡更,曰渌水(桥),曰渌江(桥),曰至正(桥),曰乐乐(桥),曰惠民(桥),而以渌江(桥)之名最久”。

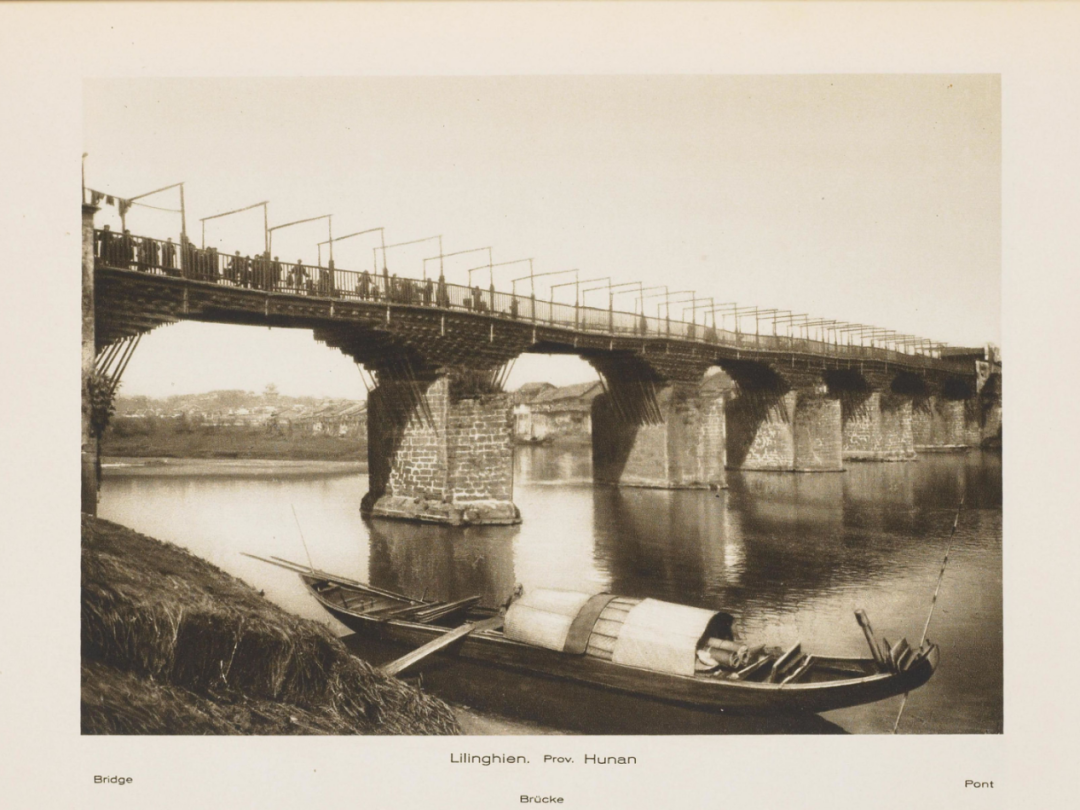

德国建筑学家恩斯特.柏石曼拍摄的渌江老桥(1908)

渌江桥历史上善士辈出。在渌江桥24次修建过程中,涌现了大量令人景仰的楷模。明代长沙同知杨茂元来醴见渌江桥“故墩屹立中流,而舟渡被溺者众,”于是“蠲俸以倡”。即使他后来转任安庆仍“移文湖广趣成之”,终使长沙知府李纲“深悼杨公之功未究”,下令修建渌江桥。清雍正年间,在醴僧人梵引矢志修复渌江桥,“断其一手置盘中……率弟子天质遍募。众感其诚,输金不吝”,终助桥成。清嘉庆年间,邑北第一大族——游氏偕李、罗、黄三族的乡绅捐资修成渌江桥。

1918年被北军焚毁后的渌江桥

当然,醴陵最津津乐道的两大修桥善士是清代的彭之冕和民国的陈盛芳。彭之冕乐善好施,曾三次捐修渌江桥,一次督修渌江桥,又因“其髯且修六尺有奇”,被邑人尊称为“髯翁”,后人并揖编有《纪善录》传世。“芳公”陈盛芳是另一位富有传奇色彩的醴籍民间慈善家。1924年,陈盛芳捐银元3.4万元、田租250石(两者折合五万银元),倡建渌江桥,并移易桥址,易木以石,力促渌江石桥次年(1925)顺利竣工。

渌江桥历史上文脉赓续。悠悠春秋八百年,泱泱文脉共传承。历史上渌江桥的文字史料详实,明代的彭教、沈钟、陆长庚、李多见、王启明、夏铧、陈圣典、陶汝鼐,清代的何天衢、段一骙、丁宗懋、刘骥,以及民国的胡寅杰先后撰写的《渌江桥记》高达十三种之多,清代光绪八年(1882)的《渌江桥志》和民国二十一年(1932)的《重造渌江桥纪事》更是记载和传承桥史的扛鼎之作。此外,宋代范成大、赵汝鐩、刘克庄,明代的徐一鸣、黄维翰、刘淑龙、岳和声,清代的游登洙、丁德皋、罗汝怀、陈梦元,民国的傅熊湘、袁家普、袁德宣、阳名传、李澄宇等都曾以诗纪桥,再加上保存有完整的名人所题桥名桥碑,可谓是“古来贤者皆纪事,诗文共绘渌桥史”。

1925年竣工后的渌江石桥

渌江桥历史上驰名中外。渌江桥在国内闻名遐迩,湘军第四师曾在它的桥南举行两天阅兵式以祝贺其竣工,秋收起义之时醴陵农民军曾一度直逼它的桥头,毛泽东踩过它的独轮车沟痕,康有为为它题过字,张大千为它绘过画、蔡元培叹息过它的焚毁,梁思成呼吁过美国空军轰炸日军时不要误炸它,贺友直在《三打醴陵城》连环画中描绘过他的雄姿……渌江桥在国外也颇负盛名,美国工程师柏生士、德国建筑学家恩斯特·柏石曼、日本著名文化学者岩泷多摩氏、山根倬三在此拍摄留下了它的旧时光影,日本专门发行了它的彩色明信片,美国特意将它写进了地理教科书,国民政府更是将其编入《中国大观》一书之中向全世界极力推介……

渌江中绣着历史,古桥里藏着故事。流水潺潺,低吟浅唱,醴陵渌江桥卧波于渌江之上,历经了八百年的沧桑,见证了醴陵风云变幻,变成了醴陵历史掌纹中的脉络。岁月悠悠,光影流年。踏上渌江桥,轻触那匠心工艺的褶皱,斑驳的石纹镌刻着众筹筑桥的佳话,犹存的风韵诉说着千年古邑的故事。这一刻,时间仿佛静止,只剩下微风和共鸣。

如今,百岁之年渌江石桥静静地横跨在碧波之上,两岸新老屋宅的倒影在水中摇曳,仿佛一幅被风吹动的水墨长卷。如今,渌江石桥是岁月雕琢的诗行,倘若轻抚它的每一砖每一石,既能听到岁月沉淀的低语,又能触到历史脉搏的震颤。如今,游人如织,渌桥不语,然而它承载的时光的印记与文明的厚重,始终在岁月长河中泛起层层唯美又细腻的涟漪。

来源:醴陵市融媒体中心

编辑:彭佳欣

本文链接:https://wap.lilingnews.com/content/646941/64/15140464.html